解码兴义刘氏庄园的文化基因与新生之路

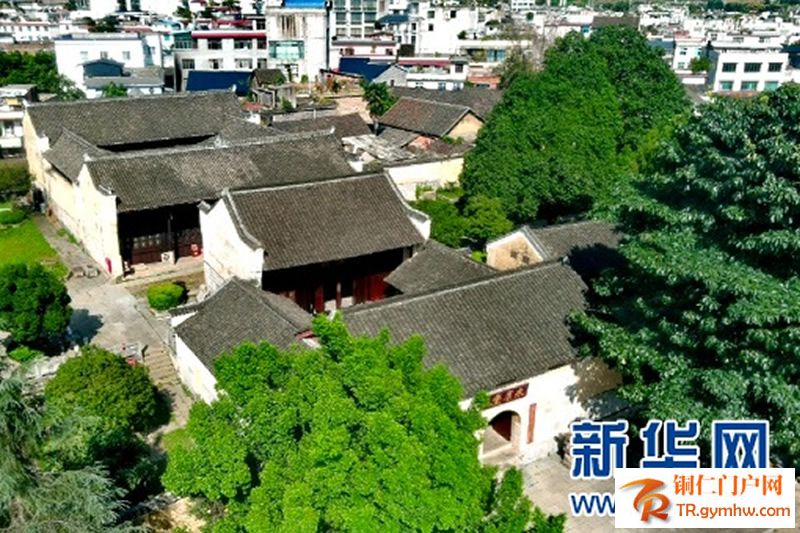

新华网贵阳11月8日电(汤子仪)“我只知道安顺的屯堡文化比较浓厚,但没想到兴义的刘氏庄园也藏有屯堡文化。”自媒体博主黎清馨在探访兴义刘氏庄园时的感慨,道出了这座西南秘境庄园的独特魅力。作为中国现存占地面积最大的屯堡式建筑群,兴义刘氏庄园历经两朝四代修缮,将军事防御、民俗风情与中西建筑艺术熔于一炉,更以绵延百年的文教传承与创新活化,让六百年屯堡文化在新时代焕发新生。

古堡春秋:军绅文化的活态标本

藏于黔西南峰林深处的刘氏庄园,始建于清嘉庆年间,初名永康堡,经刘氏家族世代续建,形成占地70亩、200余间房屋的庞大建筑群。这里既有13座中式封闭四合院的迂回错落,又有法式建筑的异域风情,重墙夹巷的军事布局与精雕细琢的艺术构件相得益彰。

这座庄园见证了刘显世、刘显潜等历史人物的风云际会,更记录了贵州近代军政格局的变迁。从镇压白旗军的团练基地到统治贵州十余年的军阀故里,从明清军屯制度的遗存到民国军绅文化的缩影,庄园内的忠义祠、炮楼、议事厅等遗迹,以及1000余件珍贵藏品,无声诉说着西南边陲的百年风云。2013年,刘氏庄园被列入全国重点文物保护单位,成为研究西南地区政治、军事与民族融合的宝贵实物资料。

文教薪火:跨越百年的文明传承

“兴义的教育事业发展,与刘氏庄园有着很深的渊源。”刘氏庄园陈列馆馆长毕宇强的话语,道出了庄园超越建筑本身的文化价值。早年间,刘氏家族的刘官礼创办别山书院,秉持“有教无类”理念,让少数民族子女与汉族子弟同窗共读。其后人刘新屏冲破世俗偏见,创办女子师范学校,成为近代贵州女子教育的先驱。

这种“劝学文化”绵延至今,从《鲁屯李氏族谱》中记载的“吾族诗书之荒,自公始破焉”,到如今兴义教育的蓬勃发展,庄园见证了汉文化与少数民族文化在教育中的深度交融。如今,庄园通过与周边学校共建实践基地,邀请专家学者进校园、组织学生实地探访,让屯堡文化中的文教基因持续滋养新一代成长,而万峰林民族学院将布依族文化与现代教学结合的探索,更是这份传承的生动延续。

活态新生:让古堡文化“潮”起来

“我们要让游客从‘看风景’变成‘沉浸式体验’。”毕宇强介绍,庄园正以多元方式激活文化遗存。拓印体验、民俗旅拍、文创产品等项目陆续上线,让游客亲手触摸历史的温度;《文脉千秋映屯堡》的戏剧演绎还原百年前的庄园生活,让沉寂的建筑“开口说话”。

作为“康养胜地、人文兴义”的文化名片,刘氏庄园的活化之路不止于线下。依托“百年永康”“三堂文化”“改天换地”三大展区,庄园将屯堡历史与民族团结故事相结合,通过影像展、革命历史陈列等形式,让文化传承更具时代感。黔西南州文化教育专家陈应秋指出,与安顺屯堡文化侧重明代风貌不同,兴义屯堡文化更凸显汉文化的坚守与融合,这种独特性正是其活化发展的核心竞争力。

从明清军屯的防御堡垒到如今的文化地标,兴义刘氏庄园以建筑为骨、文化为魂、教育为脉,在保护中传承,在创新中发展。这座藏于西南腹地的古堡,正以更灵活、更鲜活的姿态,让六百年屯堡文化跨越时空,成为连接过去与未来的文化纽带。